人工知能の歴史・理論と技術 1

ここから、人工知能とはどういうものか、その理論と技術を具体的に見ていきます。基礎から学んでいくためには、その出発点からの歴史を踏まえながら、一歩一歩進んでいく形が良いでしょう。

人工知能の開発史には、これまで第1次から第3次までの大きな波、「ブーム」があり、その間に人工知能開発が壁にぶち当たり停滞する「冬の時代」があったとされます。現在、だいたい2012年から今にいたるまでは「第3次AIブーム」となっています。

では、人工知能の前史・草創期から見ていきましょう。

前史

人工知能の概念を最初に提唱したのはA. Turingでした(1947年)。「人工知能 Artificial Intelligence」という言葉が初めて使われるのは1956年のダートマス会議、J. McCarthyによってです。しかし、それ以前にも人工知能を示唆する、あるいはこれにつながる着想が表明されたことがありました。そのあたりを「前史」ということで押さえておきます。

1923 K. Čapekがロンドンで“Rossum’s Universal Robots”を上演

チェコの作家、カレル・チャペックが「ロボット」という言葉を初めて世に出しました。設定としては機械と言うよりも「人造人間」で、人工の器官、血管、神経からなり、肉体労働向け、頭脳労働向けなどさまざまなタイプがあるとされました。人間よりも強い身体能力を持ち、人間と同等の知性を持っています。明らかに人工知能ですね。

ちなみに、ロボットたちが人類に対して反乱を起こすというストーリーになっています。しかも人類が滅亡するというバッドエンド。「AIロボットは人類に反抗するもの」というイメージは、ここが出発点になっているのかもしれません。

https://ja.wikipedia.org/wiki/R.U.R.

1943 N. Wienerらが論文中に「サイバネティクス」という語を使用

サイバネティクス cyberneticsは「人工頭脳学」と訳されます。第二次世界大戦の頃、機械式計算機はあってもまだコンピュータはなかった時代、サイバネティクスは生理学、機械工学、システム工学を融合させて人工頭脳を目指す学問として構想されています。マシンから環境への出力、環境からマシンへの入力(フィードバック)、マシンの反応、再出力というサイクルを基礎として考えており、のちの制御工学につながっていき、人工知能の原初的発想になっています。

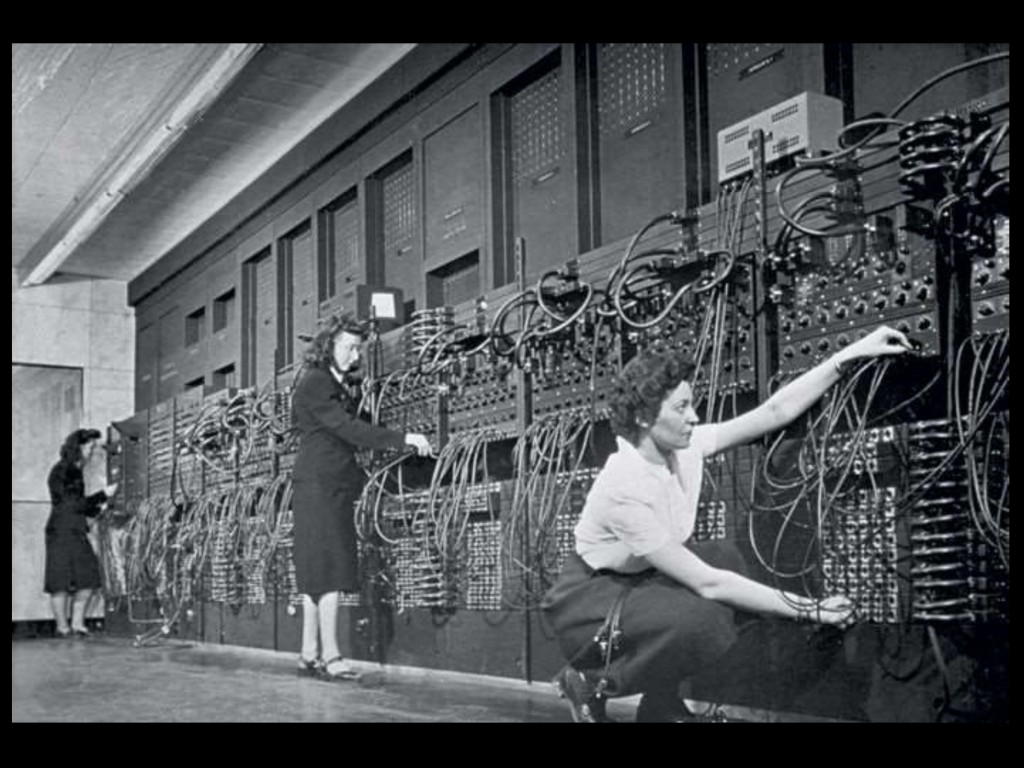

1946 最初のコンピュータ ENIAC誕生

ENIACは、プログラミングが可能な電子回路計算機としては初めてのものでした。デジタル式でしたが、2進法ではなく10進法で数値を扱っていました。半導体が発明されるはるか以前ですので、真空管で構成されており、膨大な電力と維持費がかかりました。

今日のコンピュータの能力には遠く及びませんが、当時の目的だった砲弾の弾道計算には十分でした。

http://www.phillyvoice.com/70-years-ago-six-philly-women-eniac-digital-computer-programmers/

1947 A. Turingがロンドン数学学会での講義で、人工知能の概念を提唱

アラン・チューリングによるこの講義が、人工知能開発史の始まりと見なされます。チューリングはこの後1950年に、コンピュータによる応答の人間らしさをチェックする「チューリング・テスト」を示します。これについては、少し後で詳しく書きます。

1950 C. Shannonがチェスの解析をおこなう

チェスは人工知能研究の第一歩、入口と言えるものです。クロード・シャノンは大学院生の時にスイッチング回路で論理演算が行えることを示し、今日のコンピュータ工学の基礎を築いた人でもあります。

1950 I. Asimovがロボット3原則を発表

アメリカのSF・ミステリー作家、アイザック・アシモフが、「1.人間を傷つけてはならない。傷つくのを看過してはならない」、「第1原則に反しない限り、人間の命令に従わなければならない」、「第1、第2原則に反しない限り、自分の身を守らなければならない」という原則を発表。チャペックの“R. U. R”以来、「ロボットといえば反乱」というイメージが広がっていましたが、「人間の役に立つロボット」も描かれるようになりました。

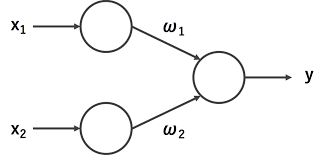

1951 M. MinskyとD. Edmondsが40個のニューロンをシミュレートするSNARCを制作

http://cyberneticzoo.com/mazesolvers/1951-maze-solver-minsky-edmonds-american/

SNARC Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator(確率的神経アナログ強化学習計算機)は、1つにつき6本の真空管と1つのモーターを持つニューロン(神経細胞)を模した装置40個をランダムに接続したマシンでした。ニューロンは、電気信号を受けると複数の分岐のどれかに信号を増幅して出力するようになっていました。このマシンは、迷路をたどり、ゴールに達する正しいルートを「学習」することに成功しています。正しいルートを進んでいるときはオペレーターが信号を送り、そうでないときは送らないという操作をすると、正しいルートを進んでいるときの信号経路を使う確率が高くなり、まちがったルートを進んでいるときの信号経路を使う確率が下がるという繰り返しで、マシンは迷路のルートを学習したのです。

これは後の「ニューラルネットワーク Neural Network」の原型となりました。

1956 ダートマス会議

前述のように、この会議で「学習したり思考したりするロボット」を、ジョン・マッカーシーの提案により「人工知能 Artificial Intelligence」と称することになりました。この会議で、初のAIプログラムである“Logic Theorist”も発表され、デモンストレーションを行っています。

チューリング・テスト

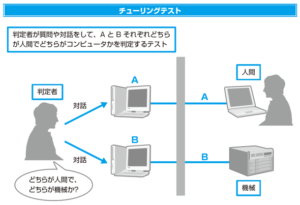

あるマシンが「知的かどうか」、つまり人工知能と見なせるか否かを判定するため、アラン・チューリングが考案したテスト。1950年の論文、“Computing Machinery and Intelligence”に書かれました。

やり方はシンプルで、人間の判定者が、LINEのやりとりと同じような形、つまり文字ベースのチャットで別の人間、およびマシンと会話をおこない、判定者が相手を人間なのかマシンなのか区別できなかった場合、そのマシンを「合格」とするものです。

マシンは人間のふりをするために、わざと計算に時間をかけたり、質問への答えを間違えたりしました。それでも人間の判定者をだますのはなかなかむずかしく、史上初めての合格マシンは「13歳の少年」という設定で参加したロシアのスーパーコンピュータで、2014年のことでした。

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1610/01/news001_2.html

中国語の部屋

チューリング・テストに対しては、哲学者のジョン・サールが「中国語の部屋」という思考実験モデルで反論を加えています。

中国語を知らない人間を一人小部屋に入れます。小部屋には紙切れをやりとりできる小さな穴が1つあり、外部との連絡はその紙切れに限定されます。

外から漢字で中国語が書かれた紙切れが入ってきます。中の人はその漢字の羅列がまったく理解できませんが、小部屋の中にはマニュアルがあり、「これこれこういう記号の列には、これこれこういう記号を書き加えて返せ」と詳しく書いてあります。中の人はそれにしたがって漢字を書き加え、紙切れを外に出す、という話です。

つまりサールは、中の人はまったく中国語がわかっていないのに、外の人間からは「中国語がわかる人が中にいる」と思われるのであり、人工知能もこれと同じだ、と反論しているのです。人工知能の分野での用語で表現すれば、「人間の知能を再現する『強いAI』は実現不可能だ」ということです。

http://occult.xxxblog.jp/archives/2012917.html

サールの問題提起は人工知能の可能性に関する激しい議論を呼びました。

ただ、現在「強いAI」を目指す方向自体が主流ではなくなっており、そもそも「知能」の基準となる人間の脳の解明すら十分になされていないという現状もあります。論争の決着は、のんびり時間をかけてもよさそうです。

ちなみに「強いAI」という言葉自体、ジョン・サールが最初に用いたものです。その意味では、彼がAI研究の主流を「弱いAI」に向けさせたと言えるかもしれません。

では、次の記事では「第1次AIブーム」に入ります。